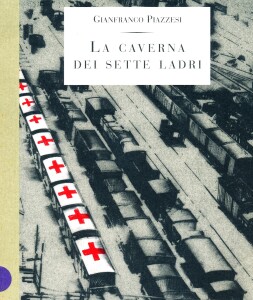

Copertina del volume La caverna dei sette ladri, di Gianfranco Piazzesi, 1996.

All’origine di tanti misteri dell’Italia repubblicana

Il treno d’oro di Licio Gelli

La storia del buco nero, anzi della montagna d’oro (5 mila miliardi di lire), che ha compromesso la vita politica italiana

di Tindaro Gatani

Spezzeremo le reni alla Grecia

Tutto cominciò con il discorso di Benito Mussolini del 18 novembre 1940. Affacciandosi dal balcone di Palazzo Venezia, il duce del fascismo, applaudito da una folla oceanica, tra l’altro, disse: «Affermai cinque anni fa: spezzeremo le reni al Negus [imperatore d’Etiopia]. Ora, con la stessa certezza assoluta, vi dico che spezzeremo le reni alla Grecia… la guerra è appena cominciata». Il 28 ottobre il Regio Esercito Italiano, partendo dalle sue basi albanesi aveva, infatti, varcato i confini ed era entrato in Grecia. I greci, con l’aiuto della Royal Air Force britannica (RAF), non solo respinsero l’attacco italiano, mal organizzato e logisticamente carente, ma riuscirono a ricacciare indietro gli invasori e ad occupare una vasta fascia del territorio albanese. A togliere Mussolini dal vicolo cieco nel quale si era cacciato ci pensò l’amico Hitler, che fu felice di intervenire così nella regione balcanica per aprirsi la strada verso il Mediterraneo. Con un fulmineo attacco (Blitzkrieg), le truppe germaniche, il 6 aprile 1941, invasero la Jugoslavia e già il 27 dello stesso mese la loro bandiera sventolava sull’Acropoli di Atene, da dove lanciarono l’Operazione Merkur per l’occupazione di Cipro. Il 25 marzo 1941, la Jugoslavia aderiva al Patto tripartito (detto anche «Asse Roma-Berlino-Tokyo») con l’approvazione del principe Paolo Karađorđević (1893-1976), reggente per conto del nipote miniorenne Pietro II, nato a Belgrado il 6 settembre 1923. Le forze contrarie al patto con l’Asse, aiutati dalla Gran Bretagna, proclamarono allora maggiorenne Pietro II, nato a Belgrado il 6 settembre 1923, che, con un colpo di Stato, detronizzò lo zio e, il 27 marzo, assunse la Corona, rompendo l’alleanza con Mussolini e Hitler. Fu a quel punto che la Germania, rimandò l’Operazione Barbarossa contro l’Unione Sovietica, per attuare l’Operazione Castigo contro la ribelle Jugoslavia. L’Italia partecipò a quell’invasione partendo dalle proprie basi stanziate in Istria e in Albania. Alla notizia dell’attacco tedesco, re Pietro II era stato costretto a lasciare, in fretta e furia, Belgrado con destinazione finale Londra. Conosciamo alcuni risvolti di quella caotica fuga dal racconto che ne fece Paolo Monelli (1891-1984), il giornalista e scrittore, inviato speciale del Corriere della Sera in Montenegro, che informò puntualmente i suoi lettori di quanto stava succedendo su quel fronte. Con il re ragazzo, avevano lasciato Belgrado la sua corte e tutto il codazzo di dignitari e di militari che avevano partecipato al colpo di Stato. Prima tappa fu Sarajevo, da dove bisognava raggiungere i porti di Cattaro e di Ragusa (Dubrovnik), per imbarcarsi sulle navi inglesi, che avrebbero dovuto portarli prima in Egitto e quindi a Londra. C’era, però, un problema, anzi due. Il primo era come evitare la sorveglianza delle truppe italiane che controllavano quei porti; il secondo come trafugare al sicuro all’estero l’immenso carico del tesoro jugoslavo. I mezzi navali inglesi furono costretti a restarsene al largo. Anche i due sommergibili, tra cui il Regent, che erano riusciti a entrare nelle Bocche di Cattaro (Montenegro), erano stati messi in fuga dall’aviazione italiana. Pietro II, con parte del suo seguito, si rifugiò prima in Grecia, poi a Gerusalemme e infine a Il Cairo. Soltanto nel giugno del 1941 sarebbe giunto a Londra, dove costituì un governo in esilio.

La Caverna dei sette ladri

L’altro problema era, dunque, quello del tesoro, anzi dei tre tesori. Il primo, quello della Banca Nazionale del Regno di Jugoslavia, era contenuto in 1300 casse di legno nelle quali c’erano i lingotti e le monete d’oro per circa 55 tonnellate; il secondo tesoro di circa 5 tonnellate era quello della Corona; il terzo era solo il tesoretto dei fondi neri dei generali e dei ministri. Già il 17 marzo, tutte le casse erano state caricate su 57 autocarri, pronti a partire in caso di fallimento del colpo di Stato di 10 giorni dopo. Alla notizia dell’invasione tedesca, gli autocarri si misero in marcia verso la foreste e l’Adriatico pronti a prendere il largo. Sotto l’incalzare degli avvenimenti, i guardiani dei tre tesori si trovarono di fronte al grande dilemma di dove nasconderli, in attesa del trasferimento a Londra. La notte tra il 15 e il 16 aprile, il conduttore ricevette l’ordine di sistemarlo nella Caverna dei sette ladri, antico rifugio di predoni, nei pressi di Nikšić, la seconda città del Montenegro, dopo la capitale Podgorica. Il giorno dopo fu dato l’ordine di portare il tesoro della Corona e quello dei fondi neri al vicino monastero-fortezza di Ostrog, il più popolare luogo di pellegrinaggio del Montenegro, dove stava per transitare il corteo di re Pietro II con i suoi generali e ministri, che ripartirono con quanto potevano portarsi dietro. Il resto rimase nel monastero, dove la mattina del 25 aprile vi giunse un plotone di paracadutisti tedeschi che, preso prigioniero il patriarca Gravilo, sequestrarono e portarono via i lingotti custoditi nel caveau segreto di quell’antico eremo e 385 milioni di dinari jugoslavi. I tedeschi erano arrivati e poi ripartiti senza degnare di un saluto gli italiani, che non poterono non tirare un sospiro di sollievo. L’intero tesoro del Regno di Jugoslavia era adesso nelle loro mani, grazie a un fortuito avvenimento. Il tenente colonnello jugoslavo custode del prezioso carico, a corto di manodopera, si era servito di una ventina di italiani, fatti prigionieri nel corso di una scaramuccia sul confine albanese, per trasbordare le casse dagli autocarri nella Caverna dei sette ladri. Appena liberi, i facchini dell’oro informarono il generale Riccardo Pentimalli (1884-1953), capo della 131ª Divisione corazzata Centauro, che aveva occupato Cattaro, Ragusa e Spalato, che su quelle casse c’era scritto Banque Nationale Royaume de Yugoslavie. La loro testimonianza confermava le informazioni degli agenti segreti italiani. C’era dunque la certezza che 55 delle 60 tonnellate d’oro partite da Belgrado, erano tutte stipate in quella caverna. Il generale Pentimalli avvisò il generale Ugo Cavallero (1880-1943), che gli impartì tre ordini perentori: 1. Svuotare la caverna con la massima sollecitudine; 2. Portare tutto al sicuro e fare un inventario accurato; 3. Procedere con la massima segretezza, evitando che i tedeschi ne venissero a conoscenza. L’operazione fu condotta nel massimo riserbo sotto la sorveglianza del Sim (Servizio Informazioni Militare), diretto su quel fronte dal generale Mario Roatta (1887-1968), che, ricevuto l’incarico di trasferire quel tesoro al sicuro in Italia, chiamò a consulto, due suoi fedeli collaboratori: Luigi Alzona capo del Sim in Jugoslavia e Licio Gelli.

Personaggi e interpreti dell’Affare Gelli, da una ricostruzione del settimanale Panorama del 4 aprile 1996.

Il treno ospedale

Alzona, nato nel 1903 in Argentina, rientrato in Italia, aveva aderito al Partito Nazionale Fascista (PNF), era stato squadrista, aveva fatto la cosiddetta marcia su Roma, era stato volontario nelle Camicie nere in Spagna e, quindi, federale di Pistoia, città dove il 19 aprile 1919 era nato Licio Gelli, anch’egli volontario nel battaglione Camicie nere nella guerra civile spagnola. Fu a Pistoia che il giovane Gelli, iniziò a collaborare con Alzona nella sua attività spionistica e raccolta di informazioni sui sospettati antifascisti della sua città. Ai primi del 1941, Gelli seguì Alzona sul fronte greco-jugoslavo come Ispettore nazionale fasci di combattimento estero. La prima mossa di Roatta fu quella di ricaricare il tesoro sui carri e sparpagliarli in diversi punti delle foreste del Montenegro per poi ricompattare il tutto per trasportarlo in Italia. Ma come? Molti sono d’accordo, e con loro anche Giancarlo Piazzesi, in La caverna dei sette ladri, Milano 1996 (Baldini&Castoldi), che «a quanto pare fu proprio Licio Gelli a proporre l’idea del treno ospedale». In una riunione riservatissima, con Roatta, e Alzona, Gelli avrebbe, infatti, suggerito lo stratagemma di caricare tutto il tesoro su un treno che, sotto le insegne della Croce rossa e bandiere gialle incrociate, a indicare malati contagiosi a bordo, avrebbe trasportato il prezioso carico accompagnato da 75 finti feriti di guerra da trasferire in patria per le urgenti cure necessarie. Alzona salì su quel treno come medico militare e Gelli come infermiere. L’unico intoppo fu quando la Wehrmacht (Esercito tedesco) li fermò per un controllo: Secondo Pier Carpi (Il Venerabile, 1993), quel posto di blocco era diretto dal sottotenente Kurt Waldheim (1918-2007), allora impegnato con le truppe tedesche sul fronte balcanico. Il futuro segretario generale delle Nazioni Unite (1972-1981) e presidente dell’Austria (1986-1992), alla vista dei feriti, temendo un contagio, fece richiudere i portelloni e diede l’ordine di riprendere la marcia al convoglio, che giunse a Trieste verso la fine di aprile. Le 55 tonnellate di quel tesoro furono, quindi, trasferite a Roma, dove solo 8, esattamente 8.393 kg, vennero legalizzate. Le 47 tonnellate restanti non furono nemmeno registrate e quindi, per disposizione della Banca d’Italia, per non farle diventare eventuale preda di guerra, furono nascoste nelle abitazioni private di alcuni alti funzionari di quell’Istituto. A guerra finita, 27 tonnellate furono restituite al governo jugoslavo del Maresciallo Tito, le restanti 20 tonnellate rimasero in Italia. Non si erano comunque volatilizzate nel nulla: a tenere la contabilità e a controllare quell’oro, nel club dei pochi tesorieri riservati, c’era stato sempre quel cerbero di Licio Gelli, che usò sempre la potenza di quell’oro per blandire, tramare, minacciare, ricattare, compromettendo diversi uomini politici di tutti i partiti. Il resto, sulla figura e l’opera di Licio Gelli, divenuto il venerabile maestro della loggia massonica P2, è storia recente.

Tesserino di riconoscimento di Licio Gelli come Ispettore nazionale dei Fasci di combattimento estero (23 maggio 1941).

30 Gen 2023

30 Gen 2023

Inviato da @Cd_Admin

Inviato da @Cd_Admin

Pingback: ETTORE MALOSSO-TITO BROZ LA VERA STORIA DEI 2 NEMICI-AMICI. Dall’ SM79 INVOLATO a TITO fino a TOTO’ RIINA in prov. di VICENZA.()